Unos enormes zapatos Nike número 43 traídos de Estados Unidos clavaban la punta de su suela sobre una empinada pendiente del barrio San Germán en la comuna de Robledo del noroccidente de Medellín. Puede que hiciera un sol resplandeciente, como el que calienta las cabezas de los habitantes de la capital antioqueña en una mañana promedio. El inmenso cuerpo de 1.98 metros de altura de David Uribe parecía reaccionar mal a la elevada inclinación de la calle de un barrio construido en una de las colinas de una ciudad erigida sobre un valle. Pocos instantes después, el andar de los Nike se interrumpiría cerca del borde de la acera. No solo se detenía una caminata. Se detenía una vida entera.

El corazón de David no era como el de todos. No es que no fuera amable, cordial o sensible. No se trata de una metáfora, realmente era diferente. El órgano encargado de hacer circular la sangre por su cuerpo, que de por sí era de tamaño poco común para estas latitudes, no tenía la resistencia ni la capacidad de reacción normal que tiene el de la mayoría de la gente. Aquella mañana despejada del 23 de diciembre de 1997, como si se tratase del fin de un juego de ajedrez, su diástole y sístole harían sus últimos dos movimientos. Fue el jaque mate ejecutado por el implacable destino que había asignado a los genes de David y de su familia un mote igualmente despiadado e ineludible, conocido en la actualidad entre los cardiólogos como Miocardiopatía Hipertrófica Familiar, seudónimo que en ese momento se desconocía.

Todas las muertes son dolorosas. Al menos lo son para alguien. Esta no fue la excepción en el caso de Jaime Uribe, padre de David, quien rescata dentro de su tragedia personal y familiar que la muerte de su hijo ayudó a revelar un problema que afectaba a gran parte de su ascendencia y descendencia y que ya había cobrado la vida de varios seres queridos dentro de la familia Uribe López de Mesa. Al estar tan relacionado con las muertes inesperadas Jaime parece tener un sexto sentido para presentirlas. Varios años de fallecimientos prematuros de primos y tíos le habían dotado de una terrible intuición respecto a las malas noticias, que como bien se conoce en el argot popular, son las primeras en saberse.

La mañana que el corazón de su hijo falló de golpe, Jaime se encontraba en su finca en el municipio de Támesis, al suroeste del departamento. El mismo sol que vio su hijo por última vez al desplomarse a poco más de cien kilómetros de distancia, cubría su cabeza mientras se encontraba en un potrero lleno de vacas. Fue entonces cuando vio que el carro de su cuñada se acercaba a la finca a una velocidad inusual para una carretera destapada y supo al instante que algo no andaba bien. Cuenta que fue como si un hielo le recorriera por dentro la espina dorsal. Las palabras: “David está grave”, fueron inmediato sinónimo de que cuando se despidieron el día anterior, antes de partir para la finca, había sido la última vez que él y su hijo menor hablarían.

Corrió tan rápido como pudo hacia su carro y aceleró a fondo para llegar a Medellín lo antes posible. Paraba en cada teléfono público que veía para tratar de desentrañar un asunto que consciente o inconscientemente ya conocía. Al llegar al Hospital Pablo Tobón Uribe, lugar donde le habían dicho que su hijo había sido trasladado, le dijeron que el cuerpo de David había llegado sin signos vitales. El infarto fue fulminante. Jaime debía dirigirse ahora a Medicina Legal, organismo encargado de recibir las muertes que se dan fuera de los hospitales. Es decir, en las calles, lugar donde cuesta creer que alguien fallece forma natural y donde los levantamientos de cadáveres son analogías de muertes violentas. Fue allí, a Medicina Legal, donde también llegaron el hermano de David, llamado Camilo y la madre de ambos.

“Lo siento joven, solo puede entrar una persona” advirtió Ferney, vigilante de la entrada a la morgue donde Camilo intentaba, a toda costa, ingresar para no dejar a su madre enfrentarse sola y cara a cara ante el cuerpo tieso e impávido de David, tal y como se relata en el cuaderno de notas que llevaba Camilo en ese entonces. En una situación insólita en un país escandinavo o muy desarrollado, pero tan tristemente común en un país como este, el cuerpo de casi dos metros de David iba a ser llevado al anfiteatro municipal para realizar una necropsia por tratarse de una muerte en la calle, bajo la sospecha de haber sucedido de manera violenta. “Lo sentimos señora, ese es el procedimiento”. Procedimiento que gracias a la intervención de Jaime no se llevó a cabo.

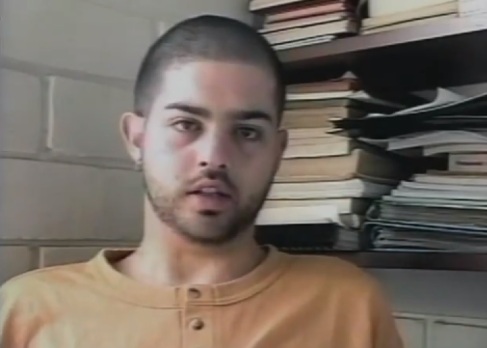

Sin duda alguna, la muerte de David marcó por siempre a la familia Uribe. Nadie se explicaba cómo una persona que acababa de ingresar a la segunda década de su existencia podía apagarse así no más. Como si la vida moviera un interruptor que suspendiera o reanudara su ciclo normal, lo que en pocas palabras podía resumir el accionar de la enfermedad que aquejaba a esta familia antioqueña. Fue entonces cuando Camilo decidió ahondar en el meollo del asunto. Lo hacía no solo en búsqueda de resolver interrogantes respecto a la muerte de su hermano: de saber la causa de la muerte de David, dependía también su propia vida.

En la familia Uribe existía un vasto historial de muertes súbitas causadas por infartos. Sus miembros manifestaban desde tempranas edades cercanas a la adolescencia, molestias cardiacas, fatigas infundadas y malestar al hacer ejercicio. Varios primos, tíos y ahora hermanos habían sucumbido ante esfuerzos físicos, la mayoría de veces, casi mínimos. Desentrañar este misterio fue labor del acucioso médico cardiólogo antioqueño Mauricio Duque, quien trataba a David y a Camilo, quienes a su vez, al igual que sus familiares, habían manifestado síntomas de Miocardiopatía Hipertrófica, temible enfermedad de la que a penas se conoció su siniestro accionar al elaborarse un estudio genético del grupo familiar, que arrojó como resultado que dicho padecimiento había cobrado poco más de una docena de víctimas solamente en los Uribe López de Mesa.

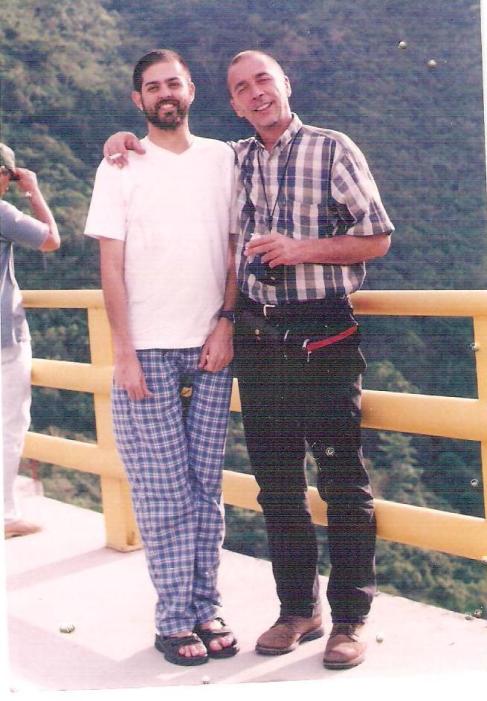

Estos descubrimientos se dieron gracias a la investigación del doctor Duque que consistió en realizar a la familia Uribe un sinnúmero de pruebas médicas, electrocardiogramas, ecocardiogramas, cateterismos e inclusive un infarto provocado con el fin de entender el funcionamiento del corazón bajo la Miocardiopatía Hipertrófica. Además, a su importante gestión con colegas suyos con los que conversaba en simposios internacionales y congresos de medicina. Es el caso del doctor William McKenna, reconocido cardiólogo del University College London Hospital, ubicado en el Reino Unido y que patrocinó los caros estudios genéticos que hubieran costado a un particular hoy en día la astronómica cifra de veinte millones de pesos por persona estudiada.

Es una enfermedad costosa de descubrir y costosa de tratar, que exige grandes sacrificios. Llega a ser tan complicado tratar este padecimiento que Jaime Uribe se atreve a aseverar que lo que mató a su hijo menor fue la tristeza y no el corazón. “Ese hombre estaba muy aburrido con la vida. ¿Vida?, qué vida puede ser tener que tomar esas drogas para el corazón que lo entorpecen, lo vuelven somnoliento y merman la potencia sexual. No, uno a esa edad no puede decir que eso sea vida. David se murió de la hijueputa tristeza”, le dijo Jaime a su otro hijo, Camilo, poco después de la muerte de su hermano. Camilo, entre tanto, empezaba a vaticinar su propio deceso.